La prise en charge du cancer de la langue

Le cancer de la langue est relativement fréquent en France. Il touche majoritairement les hommes, avec une incidence de 1 800 nouveaux cas masculins chaque année, contre 200 nouveaux cas féminins annuels. Souvent détecté à un stade précoce de son évolution, il offre un bon pronostic.

Les alternatives thérapeutiques envisageables et les chances de guérison durable sont toutefois dépendantes de la nature, du stade et du grade de chaque cancer. Généralement, la prise en charge d’un cancer de la langue implique un traitement par radiothérapie, chimiothérapie et chirurgie.

Le cancer de la langue

Le cancer de la langue est une tumeur cancéreuse buccale maligne. Le plus souvent, il s’agit d’un carcinome épidermoïde.

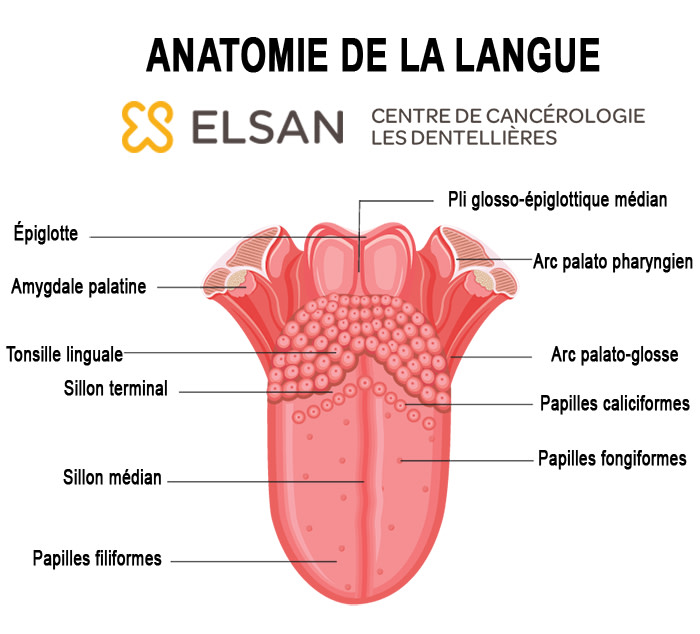

Localisation du cancer de la langue : langue mobile vs base de langue

On distingue deux types de cancers de la langue : le carcinome qui atteint la partie antérieure de la langue, et celui qui touche la base de langue. Ce dernier est habituellement considéré comme un cancer de la tête et du cou, aussi appelé cancer de la sphère ORL. Quel que soit son site de développement, le cancer de la langue est une tumeur envahissante amenée à pouvant se métastaser avec le temps. Ses métastases touchent généralement les poumons, le foie et les os.

Origine et évolution : un cancer souvent de type épidermoïde

Le tabagisme et la consommation d’alcool sont des facteurs de risques connus, qui expliquent l’actuelle disparité des cas de cancers de la langue entre les hommes et les femmes. Cependant, l’évolution des mœurs, qui implique l’accroissement du tabagisme et de la consommation d’alcool chez les femmes, devrait gommer ces disparités dans le futur. Des études suspectent également une corrélation entre la survenue de cette maladie et l’infection au papillomavirus humain, notamment chez la femme.

Les symptômes du cancer de la langue

Le cancer de la langue est une pathologie qui affecte les cellules de la langue, généralement en dessous ou sur les côtés. Lorsque le cancer est à un stade précoce, il est possible qu’il n’entraîne aucun symptôme ou signe clinique visible ou perceptible par le patient. Cette particularité peut dans certains cas retarder le diagnostic et favoriser la progression de la maladie.

Lorsque la maladie évolue, elle peut entraîner des signes cliniques plus ou moins gênants, en fonction du stade du cancer et des personnes. Parmi les signes cliniques les plus courants, on retrouve :

- Une leucoplasie : apparition d’une plaque blanchâtre plus ou moins granuleuse au niveau de la muqueuse de la langue, généralement sans entraîner de douleur particulière. Cette anomalie peut être bénigne, mais peut aussi être précancéreuse, impliquant alors une surveillance rapprochée.

- Une ulcération : apparition d’une plaie inhabituelle qui ne cicatrise pas, et qui peut saigner facilement au contact. Cette ulcération est parfois accompagnée d’un bourgeon dans son contour. Elle peut être source de douleurs ou de gêne à la mobilité de la langue (on parle aussi d’ankyloglossie). L’ulcération peut infiltrer les tissus voisins.

- Une douleur habituellement localisée à l’organe, elle peut toutefois avoir tendance à irradier vers l’oreille (on parle aussi d’otalgie unilatérale). Cette douleur peut s’accompagner d’une réduction de la sensibilité de la langue et être exacerbée avec la consommation d’alcool ou de plats épicés.

- Une gêne fonctionnelle pouvant affecter la mastication, la parole (dysphonie) la déglutition (dysphagie), la salivation (hypersalivation) et entraîner une sécheresse de la bouche (xérostomie).

- L’apparition d’un ganglion sous la mâchoire ou sous le menton, signe d’une infection ou d’un envahissement du cancer de la langue aux ganglions lymphatiques cervicaux.

- Plus généralement, une altération de l’état général avec une fatigue importante, une perte d’appétit, une perte de poids, de la fièvre…

Si ces symptômes persistent, il est important de consulter rapidement son médecin pour envisager de réaliser des examens complémentaires d’imagerie médicale afin de poser un diagnostic précis et commencer la prise en charge thérapeutique le plus rapidement possible. Par ailleurs, un examen buccal régulier auprès de son dentiste ou de son médecin traitant est vivement conseillé pour repérer au plus tôt de possibles anomalies de la langue ou d’autres structures de la cavité buccale non visibles au quotidien. Adopter une bonne hygiène bucco-dentaire est également indispensable, tout comme l’arrêt du tabac et de l’alcool, pour diminuer les risques de voir apparaître cette pathologie.

Peut-on prévenir le cancer de la langue ?

Même si tous les cancers ne sont pas évitables, plusieurs mesures de prévention permettent de réduire significativement le risque de développer un cancer de la langue. Les facteurs de risque les mieux établis sont :

- Le tabac, sous toutes ses formes (cigarette, cigare, pipe, tabac à mâcher), reste le facteur le plus impliqué.

- La consommation d’alcool, surtout en association avec le tabagisme, multiplie le risque.

- L’hygiène bucco-dentaire joue également un rôle, tout comme la présence de traumatismes chroniques (prothèse mal ajustée, dents cassées).

La prévention passe donc par :

- L’arrêt complet du tabac et de l’alcool ;

- Des visites régulières chez le dentiste, notamment en cas de lésion persistante ;

- Une bonne hygiène buccale, essentielle pour limiter les inflammations chroniques et détecter précocement d’éventuelles anomalies.

Dans certaines formes localisées à la base de la langue, relevant des cancers oropharyngés, une infection au papillomavirus humain (HPV), notamment le HPV 16, peut être impliquée. Dans ce cadre particulier, la vaccination anti-HPV pourrait contribuer à la prévention de ces formes spécifiques. Néanmoins, la majorité des cancers de la langue, notamment ceux de la langue mobile, ne sont pas liés au HPV. Enfin, toute plaie de la langue qui ne cicatrise pas au bout de deux semaines doit faire l’objet d’une consultation médicale. Le dépistage précoce reste une clé essentielle pour améliorer le pronostic et simplifier la prise en charge.

Diagnostic du cancer de la langue

Le diagnostic du cancer de la langue débute généralement par une consultation motivée par l’apparition d’une plaie qui ne cicatrise pas, d’un nodule inhabituel sur la langue, de douleurs à la déglutition ou d’une gêne persistante dans la bouche. Ces signes cliniques, parfois discrets au début, justifient un examen attentif de la cavité buccale par un professionnel de santé. Le praticien procède d’abord à un examen clinique, souvent à l’aide d’un miroir à manche long ou d’un endoscope, pour repérer d’éventuelles lésions suspectes.

Si une anomalie est détectée, une biopsie est indispensable pour en analyser la nature et poser un diagnostic précis. En cas de confirmation d’un caractère cancéreux, un bilan d’extension est réalisé à l’aide d’examens d’imagerie pour évaluer la taille de la tumeur, son éventuelle infiltration dans les tissus voisins et la présence de métastases. Au Centre de Cancérologie des Dentellières (ELSAN), la prise en charge repose sur une expertise multidisciplinaire, combinant les compétences d’oncologues, de chirurgiens ORL, de radiologues et d’anatomo-pathologistes. Cette approche intégrée permet une évaluation rapide et fiable, avec un accès aux technologies d’imagerie de dernière génération.

Quels examens pour évaluer l’extension du cancer de la langue ?

Une fois le diagnostic confirmé par biopsie, des examens complémentaires sont nécessaires pour évaluer l’extension locale, régionale et à distance de la tumeur. Cette étape est essentielle pour définir le stade du cancer et orienter le choix du traitement. Parmi les examens les plus couramment prescrits :

- L’imagerie par IRM permet d’étudier précisément l’envahissement de la langue et des tissus adjacents (plancher buccal, os mandibulaire, etc.).

- Le scanner cervico-thoracique est utilisé pour visualiser les ganglions cervicaux et rechercher d’éventuelles métastases pulmonaires.

- La TEP-scan (tomographie par émission de positons) est parfois recommandée, notamment en cas de suspicion d’atteinte ganglionnaire ou pour des formes évoluées. Elle aide à détecter des localisations secondaires non visibles sur d’autres examens.

- Enfin, une échographie cervicale peut être pratiquée pour analyser les ganglions lymphatiques.

Ce bilan d’extension permet de classifier le cancer selon les stades TNM (Tumeur, Ganglions, Métastases), qui sont à la base des décisions thérapeutiques. Voici un tableau synthétique des examens les plus couramment utilisés pour diagnostiquer une tumeur de la langue et en évaluer l’extension :

Tableau récapitulatif des examens pour diagnostiquer une tumeur de la langue

| Type d’examen | But principal | Commentaires |

|---|---|---|

| Examen clinique ORL | Observation de la langue, palpation, repérage des lésions visibles ou palpables | Réalisé en première intention, souvent avec un miroir ou un endoscope souple |

| Biopsie | Confirmer le diagnostic de cancer, analyser les cellules | Seule méthode permettant de poser un diagnostic formel : réalisée sur la lésion |

| IRM cervico-faciale | Évaluer l’extension locale de la tumeur | Très utile pour visualiser les structures musculaires et osseuses adjacentes |

| Scanner cervico-thoracique | Rechercher un envahissement ganglionnaire ou des métastases pulmonaires | Souvent utilisé en complément de l’IRM |

| TEP-scan | Détecter des localisations secondaires à distance | Indiqué dans les formes évoluées ou en cas de suspicion métastatique |

| Échographie cervicale | Analyse des ganglions cervicaux superficiels | Examen simple, non invasif, parfois combiné à une ponction cytologique (FNA) |

Quel est le pronostic du cancer de la langue ?

Le pronostic du cancer de la langue dépend de plusieurs facteurs : stade au moment du diagnostic, localisation précise, présence de ganglions atteints, état général du patient, et réponse aux traitements. En moyenne, le taux de survie à 5 ans pour les formes diagnostiquées à un stade précoce est d’environ 70 à 80 %. Lorsqu’il est détecté plus tardivement, notamment avec des métastases ganglionnaires ou à distance, ce taux baisse significativement. Quelques éléments à retenir :

- Les carcinomes de la partie antérieure de la langue ont un meilleur pronostic que ceux de la base de langue.

- Le traitement précoce est essentiel pour maximiser les chances de guérison.

- Le suivi post-thérapeutique régulier permet de détecter rapidement toute récidive ou complication.

Bien que le cancer de la langue soit une pathologie potentiellement grave, les progrès thérapeutiques des dernières années permettent d’obtenir des résultats encourageants, en particulier lorsque la prise en charge est rapide et multidisciplinaire.

Traitement du cancer de la langue

Le traitement du cancer de la langue fait appel aux armes thérapeutiques traditionnelles de la lutte contre le cancer : la chirurgie, la radiothérapie et la chimiothérapie. Des traitements ciblés peuvent compléter la prise en charge de la maladie, ainsi que certaines thérapies innovantes proposées au cours d’essais cliniques.

La chirurgie est le traitement de référence de la plupart des cancers de la langue. Selon le stade d’évolution de la maladie, l’intervention chirurgicale peut consister en l’exérèse de la tumeur seule ou en l’ablation totale ou partielle de la langue (glossectomie). Habituellement, une radiothérapie associée à une chimiothérapie (radio-chimiothérapie) vient compléter le traitement afin d’éliminer les dernières cellules cancéreuses qui n’auraient pas été atteintes lors de la chirurgie. Dans ce cadre, la radiothérapie et la chimiothérapie ont une portée préventive et permettent essentiellement de réduire le risque de récidive. On parle de traitement adjuvant.

Radiothérapie du cancer de la langue

La radiothérapie est couramment utilisée dans la prise en charge du cancer de la langue. Elle consiste en l’irradiation de la tumeur cancéreuse à l’aide de rayons ionisants à haute énergie. Ces rayons ionisants détruisent l’ADN des cellules cancéreuses, ce qui les empêche de se répliquer et de se réparer. À terme, la tumeur rétrécit ou disparaît complètement.

Il existe différentes techniques de radiothérapie pouvant s’appliquer au cancer de la langue. On distingue notamment la radiothérapie externe de la radiothérapie interne. Chacune de ces techniques de radiothérapie peut intervenir à différentes étapes de la prise en charge du cancer et adopter une portée curative ou palliative. La radiothérapie externe consiste à irradier la tumeur cancéreuse depuis l’extérieur de l’organisme. Les techniques actuelles, toujours plus précises, permettent d’administrer des doses élevées de rayonnement très ciblées pour une plus grande efficacité, tout en épargnant un maximum de tissus sains.

La radiothérapie interne, ou curiethérapie, consiste à irradier la tumeur de l’intérieur en insérant une source de rayons ionisants au contact ou à l’intérieur de cette dernière. La radiothérapie peut intervenir seule, en guise de traitement principal. Dans ce cas, elle est habituellement privilégiée lorsque la chirurgie n’est pas envisagée, ou pour réduire les symptômes d’un cancer de la langue à un stade avancé, dans une optique palliative. Le recours aux irradiations peut également intervenir en amont d’une chirurgie pour réduire la taille de la tumeur et faciliter son exérèse (radiothérapie néoadjuvante), ou après une chirurgie pour réduire les risques de récidive (radiothérapie adjuvante).

Quel que soit le stade d’évolution d’un cancer de la langue, une radiothérapie est presque toujours systématiquement proposée pour le traiter, habituellement en association avec une chirurgie et une chimiothérapie. Ces trois armes thérapeutiques offrent souvent des résultats très satisfaisants, qui contribuent hautement à faire du cancer de la langue une maladie à bon pronostic. De fait, son taux de survie à 5 ans est d'environ 78% lorsqu’il est diagnostiqué à un stade précoce.